|

|

| �G�h�K�[�X�m�[�i��ʐ^�j | �s����i��ʐ^�j |

|

|

| �G�h�K�[�X�m�[�i��ʐ^�j | �s����i��ʐ^�j |

�i�P�j�@�킸���Ƀe�B���p�[���[�ƃ_�[�f�B��

|

| �_�[�f�B�����j���[���[�N�^�C���Y�L�� |

�@�ȏ㌩�Ă����悤�ɁA���{�R�Ɛ�����Ӊ�̍����}���{���A�������Y�}���A�����A�싞�ɑ�s�E�������������ȂǂƂ͌����Ă��Ȃ��B

�@�����n�߂��̂́A10�N��̓����ٔ����n�܂��Ă���̂��Ƃł���B

�@

�@����ł́A���ď����ɂ����Ă͂ǂ����H

�@����܂�����2���������ق��́A�����đ厖���Ƃ��đ�����Ă����炸�A���̕��g��s�E�h�ł͂Ȃ��A�R�I��̖��ł������B

�@

�@��́A�}���`�F�X�^�[�E�K�[�f�B�A���L�҂̃e�B���p�[���[�ɂ��u�푈�Ƃ͉����������ɂ�������{�R�̖\�s�iThe Japanese terror

in China. Compliled and edited by H.J.Timperley. New York,1938.220p�j�v�Ƃ������{�R��s�����̏��ł���B

�@

�@���̖{�͓싞��̗̂��N�R��������ɖ�u�O�l���ϒ��V���R�\�s�v�̖��ŁA�s���Ⴊ�����������A�R����`�̋��ނƂ��ĔЕz���ꂽ�B

�@���e�͓싞�����̂ق��ɉؖk�A�ؒ��̔����ȂNJO���l�̃��|�[�g�⏑�Ȃ��܂Ƃ߂��{�ł���B

�@

�@�t�^�Ƃ��đO�q�̍��ۈψ���̌������̈ꕔ���������Ă���A�����{���ɏd��u�O���l�̌������{�R�̖\�s�v�i�]�`�Д��s�j�Ƒ肵�ďo�ł���Ă���B

�@���̖{�͋s�E�h�̃o�C�u���ŁA������������g�u�b�N���b�g�u�싞��s�E�v�Ő^����Ɏ��グ�Ă���̂����̏����ł���B

�@���m�̒ʂ�A�e�B���p�[���[�͓����싞�ɂ͂��炸��C�Ŋ������Ă����B

�@�܂�ނ͓싞�����͌��Ă����炸�A���ɂ��m��Ȃ��̂ł���B

�@��̏����͓싞�ɂ���F�l��鋳�t�����̔����I�Ȏ莆�������ҏW���������̂��̂ł���B

�@������������̂ł͂Ȃ��B

�@���ׂē`���ɂ����̂ŁA���Ƃ���Љ��G�h�K�[�E�X�m�[��1940�N�ɏ������u�A�W�A�̐푈�v�Ƌ��ɓ`���ɂ���2�������ł���B

�@���������́A���̒����̐M�ߐ����ؖ����邽�߂ɁA���������ʐM�Џ�C�x�ǒ��ł��������{�d�����́u��C����v�q���r�̈�߂����̂悤�Ɉ��p���Ă���B

|

| ���{�d���i1940�N9���j |

�@�u���{���́u�e�B���p�[���[�N�A�������{�l�̒[����ł���B�싞�̖\�s�A�s�E�͑S���p�������������Ǝv���Ă���B�M�����ꎞ�́A�����I��`���ʂ������낤���A�v�����Ȃ��B�����l�ɑ��A�܂��l�ނɑ��A�������{�l�͐[���ӂ���Ƌ��ɁA�N�̖{�������̔��Ȃ̗ƂƂ��������̂��B���J�Ȃ����A�ŁA�������Ēɂݓ���v�Ɠ������Ƃ����v�i�u��C����v�q���r9�y�[�W�j

�@��̈��p���͊m���Ɂu��C����v�q���r250�y�[�W�ɂ���B

�@�������A���̕��̂�����ɁA�u���ꂩ��U�����ɂȂ��Ă��̖{�����߁A�ʓǂ��悤�Ƃ������A�ǂނɂ����Ȃ������̗���Ȃ̂Ŕ������炢�ł�߂Ă��܂����v�Ƃ���B

�@����܂��u�܂ݐH���v�ł���B

�@���{���͓싞�����ɂ��Ē��ډ����m�闧��ɂȂ��A�܂��e�B���p�[���[�̖{��ǂ��z�Ƃ��ē����������p������̌��t�����̂ł��Ȃ��B

�@�]���Ă��̌��t�͒P�Ȃ�Ќ����ߓI�Ȃ��̂Ƃ��������悤���Ȃ��B

�@���{���̓nj㊴�́u�ǂނɂ����Ȃ������̗���Ȃ̂ŁA�������炢�ł�߂Ă��܂����v�̂ł���B���i�P�j

�@���̌㏼�{���́A�싞�Ŏ�ނɂ��������V�䐳�`�A�O�c�Y��A�[���̂R�����璼�ژb���A�u�R�����b���Ă��ꂽ���ʂ̓_�́A�퓬�s�ׂƁA�\�s�A�s�E�Ƃ̋�ʂ��Ȃ��Ȃ��ł��Ȃ����Ƃł������v�i�u��C����v�q���r251�y�[�W�j�Əq�ׁA�ނ�̘b�𑍍����Ă��u����P�ʂƂ���s�E�͂��蓾�Ȃ��v�i�{���w���E�Ɠ��{�x447�`9�y�[�W�j�Əq�ׂĂ���B

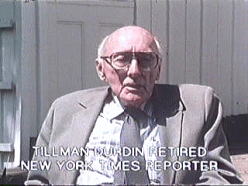

�@���܈�͂m�E�x�^�C���Y�̂e�E�e�B���}���E�_�[�f�B���L�҂̃��|�[�g�ł���B

�@�ނ̃��|�[�g��12��18���ƁA1��9���̓����Ɍf�ڂ��ꂽ�����Ŗ{���ł����łɂ����Έ��p���Ă���B

�@���{�R�̖\�s�ɑ���������邪�A���̃��|�[�g�̖�3����2�ȏ�́A�ʍ��ŏЉ������悤�ɁA�����R�ɂ�邷���܂�������́u�Ă������̋����v�Ԃ��A�s�c���̕ֈ߂ɒ��ւ��Ă̓��ւ̐�����A���邢�͗��D�̖͗l�Ȃǂ��`�ʂ���Ă��āA���Ă���̂͂ނ��뒆���R�ɑ��Ăł���B

�@�������A���R�̐펀�҂���{�R�ɂ�鏈�Y�Ґ��ȂǁA�����܂ł��Ȃ������ŁA���������Ƃ��������B�ނ̐����́A�h�q�R5���̂����A�u���Ȃ��Ƃ�3��3000�̕��͂��r�ł��ꂽ�B

�@����͓싞�h�q�R�̂��悻3����2�ɂ�������̂ŁA���̂����Q���l�����Y�ɏ�����ꂽ�v�i�u�����푈�j���v��9���E�싞�����U284�y�[�W�j�Ƃ���B

�@�ނ͂܂��ʂ̏��Łu���悻�Q���l�̒����������{�R�ɂ���ď��Y���ꂽ���Ƃ͂��肤���v�i�u�����푈�j���v��9���E�싞�����U292�y�[�W�j�Əq�ׂĂ���B

�@�������Ǝv���Ƃ܂��ʂ̏��Łu��͒��̓��{�R�̎����҂͎��ۂɑ��v1000�l���炢�̂��̂ł��낤���A�������̎����҂�3000����5000�A���₻��ȏ�ɂ̂ڂ�ł��낤�v�i����294�y�[�W�j�Əq�ׂĂ���B

�@�Ō�Ƀ_�[�f�B�����ł��͂����߂Ă��̒����̃��|�[�g�̒��߂�����Ŕ��Ă���̂́A�Ӊ�Α����Ⓜ���q���R���A�s����s�c������������ɂ��Ď�����l�̈��S�����߂ēّ��������߁A���̂悤�ȑ卬�����N�������̂ł���ƌ����Ă��̐ӔC��Njy���Ă���_�ł���i108�y�[�W�j�B

�@�u�����̐Ԃ����v�i�P�X�R�W�N�j���̒����ł��łɍ����ɂȂ��Ă����G�h�K�[�E�X�m�[���������u�A�W�A�̐푈�v�́A�싞������3�N��̒����ł���B

�@�������ނ͓싞�ɋ����킯�ł͂Ȃ��B

�@���ׂē`���ł���A�����I���l�͂Ȃ��@���i2�j�B

�@����ɖ{���́A�����푈�S�ʂɂ킽���ċL�q���Ă���A�싞�ɂӂ�Ă���̂͂ق�̐��y�[�W�ɉ߂��Ȃ��B������O�L�̃e�B���p�[���[��_�[�f�B���̉��H��i�ł���A�M�ߐ��̓[���ƌ����Ă��ǂ��B

�@�����ނ̖����ƕM�͂ŁA�싞�����̃v���p�K���_�ɂ͖𗧂����l�ł���B

| ���i1�j | �J�������́u�[���{�[�v�U�O�E�Q��������тU�P�E�Q�����ɂ��B |

| ���i2�j | ���x�Y�����u�X�m�[�̋L�q�͂Q�������ł���A���������āA�܂�����������v�ƌ����Ă���B |

�i�Q�j�@�싞�����ɑ���А��Ȃ�

�@��ʂ��싞�ɂ����12��12���A�����̋L�҂̓p�l�[���ɏ���ē싞��E�o�����B�싞�Ɏc�����L�҂͎���5�l�ł���B

�@�m�E�x�^�C���Y�̃_�[�f�B���A�`�o�ʐM�̃}�N�_�j�G���A�V�J�S�E�f�C���[�j���[�X�̃A�[�`�{�[���h�X�`�[���A���C�^�[�ʐM�ƃu���e�B�b�V���j���[�X�E�G�[�W�F���V�[�̃X�~�X�A�p���}�E���g�E�j���[�X�f��̃A�[�T�[�E�����P���B

�@

�@���̂ق��ɁA�����h���E�^�C���Y�̃}�N�h�i���h�L�҂́A�p�l�[�������v�������߈�U���e����A17����C�ɖ߂邪�A���̓r���A15���싞�ɂ܂������߂��Ď�ނ��Ă���B

�@�싞�����́A�i���L���E�A�g���V�e�B�[�Y�Ƃ��ĊC�O�ɑ�Z���Z�C�V�����������N�����A���O������������т��B

�@

�@�m��Ȃ��͓̂��{�l�����ł������ƌ����Ă���B

�@�����������A���̒��u�싞��s�E�v�̒��ŁA�u���т����������̓��{�R�̎c�s�s�ׂ̕����E�������߂������v�i����6�y�[�W�j�Ə����Ă��邪�A�ق�Ƃɂ������H

�@

�@���E���̉����Ƃ���V���̂���3�`4�̐V������������ƌ����āA���E�I�j���[�X�ƌ����邾�낤���H

�@���ۓI���𗁂т��Ƃ������ɂȂ�ł��낤���H

�@

�@���̗l�ȕ͈�ߐ��̂��̂ŁA�u�ꕔ�ɕ��ꂽ�v�������̂��̂ł���B

�@�Ƃ��ɓ��������̃j���[�X��Ɛ肵�Ă������C�^�[�AAP�AUP�A�A���X�ƌ�������ʐM�Ђ̋L�҂��싞���C�ɒ��݂��Ă��Ȃ���A�u�A�E�V���r�b�c�ɕC�G����悤�ȉ��\�����̒����l���ʋs�E���������v�����������Ȃǂƌ����悤�Ȃ��Ƃ͓���l�����Ȃ��B

�@

�@�]�_�ƈ������ꎁ�́A�u�m�E�x�E�^�C���Y�v��1937�N12��1�����痂�N38�N1�����܂ł̖����̋L���̖ڎ������A�������A�����J�ɂ������\�I�ȎG���ł���u�^�C���v�̋L���A����щp���́u�U�E�^�C���Y�v�̖ڎ�������Ƃ�������ςȍ�ƂɎ��g��ł���B

�@�����̊W�Ŕ����\�����ڂɂ�����Ȃ��͎̂c�O�ł��邪�A���̊T�v�͎��̒ʂ�ł���B

�@

�@���a12�N12���̂m�E�x�E�^�C���Y�̃g�b�v�����x���ɂ��킵���͉̂��Ƃ����Ă��ĖC�̓p�l�[�����������ł���B

�@13������26���܂ł�2�T�Ԃɂ킽��A�A����ʃg�b�v���������ĕ���Ă���B

�@

�@��ʂ����łȂ��A�Ⴆ��14���t���̂��Ƃ���16�A17�A18�A19�A21�A24�ʂŎ��グ�Ă���B

�@����قǂ̃r�b�N�E�j���[�X�͂��̑O����݂Ȃ��B

�@

�@����ɔ�ׂ�ƁA�_�[�f�B���L�҂�2��̏������背�|�[�g�i12��18���A1��9���j�́A�����ł͂��邪�����đ�j���[�X�ł͂Ȃ��B

�@�܂��u�싞��s�E�v���g�b�v�L���ɂȂ������Ƃ��A�А��Ɏ��グ��ꂽ�����Ȃ��B

�@

�@�싞�����͎А��ɂ��Ȃ�Ȃ��G��L���Ȃ̂ł���B

�@12�����痂�N1���ɂ����āA�싞�̗l�q������L���́A�������P�i���m�܂Ŋ܂߂�10��B

�@

�@���̒��ɂ́u���̒��ɓ����Ă��������R�̑卲�ƕ�����6�l���A���{�R�̎d�Ƃƌ��������Ĉ������͂��炫�߂炦��ꂽ�v�ƌ������L����A�u���{�����A�����J�̏��L�n�ɓ���Ȃ��悤�A�A���\�����̎��͓��{��g�قɍR�c�����v�ƌ������������̂��̂ł���B

�@1��28������30���ɂ����āA�싞�ŋN�����A���\�����̎����Ŏ����ƌ����̂��L�����ɂ��킵�Ă���B

�@

�@������ʎE�Q�L���ȂNJF���ł���B

�@�����L���̂����}�N�_�j�G���L�ҁiAP�j�́u���̌������҂͐펀�҂ł������B�������A���{���Ƃ��ɗ��D�����B

�@

�@���{�͈��S������A�����ɂ͍U���������Ȃ������v�ƁA�ǂ��炩�ƌ����Β����R�������Ƃ�������œ��{�R��̉��̓싞�̏����|�[�g���Ă���B

�@�X�`�[���L�ҁi�V�J�S�E�f�C���[�j���[�X�j�́u�������ދp���̍����Ɠ��{���N�����̃p�j�b�N��ԁv����Ă���A�ǂ������ǂ����ƌ������Ƃ炦���ł���B

�@

�@�O�q�̃_�[�f�B���L�҂́u�����Ƃ��ɉh���͂Ȃ��B���{�R�͏��Y�E�����������v�Ƃ������|�[�g�ƁA�Ƃ������A�싞�Ɏc����3�l�̋L�҂�������3�l3�l�̃��|�[�g���j���[���[�N�E�^�C���Y�͌f�ڂ��Ă���B

�@�����̃��|�[�g��L�������Ă��A��ʎs���A�Ƃ��Ɂi�w���q��q���̋s�E�j���邢�́i�ߗ��̑�ʎE�Q�j�ȂǁA���̕З����������������Ƃ͏o���Ȃ��B

�@

�@�������ꎁ�̓����h���E�^�C���Y��12�N12����13�N1����2�����Ԃ̋L���̌��o�������X�g�A�b�v���Ă���B

�@����ɂ��ƁA�p���͌Â����璆���ɐi�o���A�����̌��v��d�E��ۗL���Ă���W��A�S�͍����A�]���ăj���[�X�ʂ������A���ς����1�T�Ԃ̂���2��͒�����肪�g�b�v�L�����߂Ă���B

�@

�@12���̎�ȃj���[�X�͏�C�d�E�A�싞�U���A�\�A�̑I���A�p�l�[�������B

�@1���̓X�y�C���푈�A�t�����X�̐��ςƂ������Ƃ���B

�@

�@���{�R�̐�̉��̓싞�̏ɂ��ẮA�p�l�[�����炢������싞�Ɉ����Ԃ����i15���\16���j�}�N�h�i���h�L�҂��A�P�V����C����œd���Ă���B

�@���̋L����18���̃^�C���Y�ɂ̂��Ă���B�v��ƁA

�@

�@�u12���A�������͓��S���n�߂����A������D���Ȃ��Ɖ���ƍ������n�܂�A���S��ɂȂ��ꍞ�݁A��ʕ��͕����ꂽ�B13���A���{�R�̑|�����͂��܂����B����l�̒����������S��ɓ������B14���A���{�R�͑�ʂ�������ݗ��D���A�O���l�̂��̂����D�����B�܂��������Ƃ݂Ȃ����҂����Y�����B�ʂ�ɂ͎��̂��U�݂����������̎��̂͂Ȃ������B�|���͂P�T�������������X�͗��������Ă����v

�@�Ƃ����L���ł���B

�@

�@�}�N�h�i���h�L�҂̎B�����p�l�[�����v�̎ʐ^�́A1��4����5���A2��ɂ킽���đ�X�I�Ɍf�ڂ���Ă��邪�A�싞�ɂ��ǂ����Ƃ��u�X�͗��������Ă����v�Əq�ׂĂ��邩��B��悤�Ȃ��̂͂Ȃ������ł��낤�A�s���̎ʐ^�͈ꖇ���ڂ��Ă��Ȃ��B�������u��ʎE�Q�v���A�u�s�E�����v���ڂ��Ă��Ȃ��B

�@�����h���E�^�C���Y��2�����Ԃɂ킽��L���̂����A�싞�Ɋւ�����̂͂قƂ�ǂ��ꂾ���ŁA���Ƃ͎G�L������ł���B

�@

�@����ɁA���s�����ł̓^�C���Y�ɔ�ׂP�P�^�����Ƃ�����u�T���f�[�E�G�L�X�v���X�v�͂ǂ����ƌ����ƁA���{�Ɋւ���傫�ȕ�2��B

�@1��ڂ�12��19���̃p�l�[�������B

�@

�@2��ڂ�1��23���́u���{�͍���ǂ̂悤�ȊO����j���Ƃ邩�v�Ƃ����_���L���ł���B

�@���Ƃ̓A���\���đ��̎��̉��Ŏ����A���������ꂾ���ł���B

�@

�@���āA�A�����J�̒����ȏT�����u�^�C���v�͓싞�������ǂ������Ă��邩�B

�@�싞�s���̗l�q�ɂӂꂽ�L����3��B

�@1���12��27���ŁA���o����ƁA�u�C���̌��Ă���O�Ő��S�l�̕ߗ������Y���ꂽ�B�s���͂�����Ƃ������R�Ŏ˂���A�ʂ�ɂ͑����̎��̂��������A�푈�ɂ����̗̂��D�⋭�����������A���������Ă悤�₭���ɖ߂����v�Ƃ���A���炩�Ƀ_�[�f�B���̂m�E�x�^�C���Y�̋L���̂₫�Ȃ����Ƃ݂���B

�@

�@����ɂ��Ă�����͋s�E�̋L���Ƃ͂͂邩�ɉ����B

�@2��14�����ł̓X�`�[���L�҂́u�V�J�S�E�f�C���[�j���[�X�v����Ƃ��āA�u���{�R�͒����������Y�����B����̒������͕����R�������ׂĕ������A�X�͕���ƌR���ł����ς��������B���{�l�ɂƂ��ď��Y�͐푈�����m��Ȃ����A���ɂ͎E�l�Ɍ������v�Ƃ������e�̋L���ł���B

�@

�@��3��ڂ�4��18���ŁA��������4�������o����̂��Ƃł���A�ނ����炵�������̘b�ƁA���N�̌�鏈�Y�̘b�ł��邪�A������܂��ǂ����̐V���̃_�C�W�F�X�g�ł���B

�@�����I�ȁu�^�C���v�́A���{���s�ꂽ�䎙���̐푈�Œ������^���A���{�̈����������Ă���B

�@

�@�u�^�C���v�ɂ��Ύx�ߎ��ς͍ő�̊C�O�̃j���[�X�ł���B

�@�u�^�C���v���C�O�j���[�X�̃g�b�v�L���͖����̂悤�ɓ����푈�ł���B

�@

�@���̈Ӗ��ł��̔N�i1937�N�j�́u���̐l�v�ɂ͏Ӊ�Εv�Ȃ�\���ɓo�ꂳ���Ă���B

�@���́u�^�C���v�ł������A�싞�ɑ�s�E���������Ƃ��A�߂��Ȃ����q���═����̂Ă����m���������\�����E�����ȂǂƂ������j���[�X���Ȃ���A�܂����{�R���̔�l���������悤�Ș_��������L�����Ȃ��B

�@

�@������x����Ԃ��Đ\���グ��B

�@�����ł������ӎ����Z���ł��������E�̑�\�I�ȕāE�p�̐V���E�G���Ɍf�ڂ��ꂽ�싞�͈̏ȏ㌩�Ă����ʂ�ł���B

�@

�@�����āu�����i���L���E�A�g���V�e�B�[�Y�Ƃ��ĊC�O�ɃZ���Z�C�V�����������N�������O������������т��E�E�E�E�v�Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ͐�ɂȂ��̂ł���B

�@���Ȃ킿�A���������̌����悤�ȁu���т����������̓��{�R�̎c�s�s�ׂ̕����E�������߂������v�ȂǂƂ������Ƃ́A�܂������̋��ςł���B

�i�R�j�@�O�l�L�Ғc�̓싞��Վ��@

�@�āE�p�E���Ȃǐ�i���̃}�X�R�~�ɂ�����싞�����Ȃ���̂��A�قƂ�ǎ��グ���Ȃ������̂́A���̂悤�Ȏ����͂Ȃ���������ł���B���̗���グ�悤�B

�@�����̗��N�i���a13�N�j�āA��C�̊O�l�L�҃N���u���싞��Վ��@��\���o�Ă����B

�@

�@�R�͂���ɂn�j��^�����B�ނ�15�A6���̋L�҂͔�s�@���`���[�^�[���ē싞�ɂ���ė����B

�@���̃X�P�W���[����ؔނ炪���Ă������̂ł���B

�@

�@�����͓싞�̕��������������B

�@�ނ�́u���Ձv�̕a�@��ߗ����e�����͂��߁A����n��K�˂��B���̂Ƃ���s�Ƌ��ɂ����̊e�n��������̂��A���������̓싞���h�L�҂̏��R���v���i�̂������h���S���Y�В��A�����E�i���ݏZ�j�ł���B

�@

�@���R���͂��̎��̖͗l���ڂ������͂ɂ��āi�ʐ^�Ƌ��Ɂj�M�҂ɉ��������B

�@�v��Ɠ��x���R�̐퓬��މ�̋]���Ґ��A���̎����A�ؗ��̖��ȂǁA�����˂������₪�ƂсA�ނ瓯�m���z���������܂������āA���낢���荇���Ă������A�������ɂȂ��Ă���ؗ��̑�ʎE�Q���ʎs���ɑ���g�s�E�h�ɗނ��鎿���b��͑S���Ȃ������B

�@

�@�܂�O�l�L�ғ��m�̊Ԃɂ������̂悤�ȉ\����Ȃ������Ƃ����̂ł���B

�@��s�́A�����R�A���R�ˁA���ؖ�A�J�ԑ�A���ցA�]���傳��ɑ���L���ē������A���{�R�Ȃǂ����������B�����A�g��s�E�h�̘b�Ȃǎ��₳���łȂ������Ə��R���͌����B

�@

�@��C���݂̊e���V���E�ʐM�Ђ���蔲���̓��h�����P�T�A�U���̂��������ďɉ��Ȃ܂Ȃ܂����싞��̐������@�����̂ł���B

�@���̎��@�̊��Ԓ��g�s�E�h���͘b��ɂ��̂�Ȃ������Ƃ����B

�@

�@�āE�p�E�����̐V����G���ɁA�싞�s�E���������Ȃ��̂����R�ł���B

�@���R���́A����ɂ��������B

�@

�@�u��������13�N�t����3�N�ȏ���싞�ɒ��݂��A��ނɓ������Ă��������A���ɂ����������������������Ă��Ȃ���ł�����l�B����ǂ����ʼn����������͂��ł���l�v

�@���́g�싞�s�E�h�ȂǐM���Ă��܂���Ə��R���͌�����B

�@

�@�Ȃ�����叫�́A�싞�ח����C�ŊO�l�L�Ғc��2�x����Ă��邪�A���̐Ȃł������`�����邢����싞�A�g���V�e�B�[�Ɋւ��鎿��͉���Ă��炸�A�܂��p�l�[��������f�B�o�[�h�������ŕāE�p�̌R�i�ߊ����ɎӍ߂��A���k���Ă��邪�A���̐ȏ�ł��b��ɏ���Ă��Ȃ��Ƃ����B

�@�叫�͐鐾�������̒��ŁA�싞�Ɉ�ʒ����l�̎E�Q��ߗ��̑�ʎE�Q�������������ƕ������̂́A�I���ČR�����̂悤�ȕ��������Ă���ƕ������̂ŋ����A�������Ă�Œ��������߂��Əq�ׂĂ���i�ʍ��Q���j�B

�����̕��͂͌����Њ��u�싞�����̑����v�c�������������p�����Ē����Ă܂��B