|

2、満州をめぐる日本と米国

日米対立は満州問題から始まった。

そこでまず問題としなければならないのが、満州をどうみるかという問題である。

そのためには、満州という地域をどう見るかがポイントとなる。

正当性をもった日本の満州権益

日本の満州権益は、日露戦争の結果ロシアとの間で締結されたポーツマス講和条約に由来する。

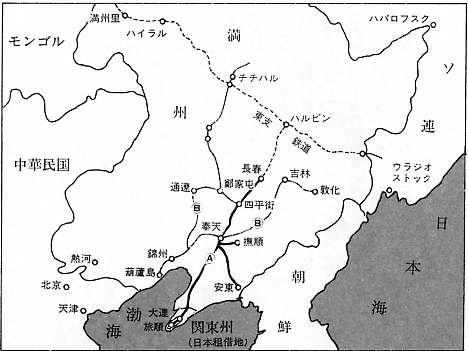

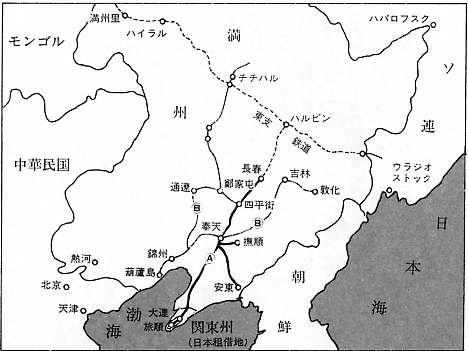

同条約によってロシアから譲られた満州権益は、旅順・大連及び付近の領土(関東州)の租借権及び長春・旅順間の鉄道(南満州鉄道)とそれに付属する炭坑の採掘権などであった。

このロシアとの条約は、後に日本と清国との条約によって中国側からも追認されている。

しかしながら、この時ロシアから引き継いだ権益の内容は、ロシアが清国との間で結んでいた条約の期限が大正12(1923)年までであったことから、ロシアの権益を引き継いだわが国としても、その時には中国に返還しなければならないということになっていた。

そこで、大正4(1915)年、日本はいわゆる対華21か条を中国側に提示した。

この条約については、当時も今も様々な批判はあるが、元々の趣旨は、ポーツマス条約の不備を補って、満州権益を安定確保することにあったのである。

この条約締結によって、日本側は、租借期限をさらに99年延長する、南満州鉄道(満鉄)併行線の敷設を禁止する、満州における外国人顧問任免は日本政府との事前協議が必要、日本人の商租権の容認等が中国側から認められたのである。

こうした中国側との交渉と共に、わが国は、英国との間で、日英同盟の強化による満州権益の保護、ロシアとの間で、日露協約締結、米国との間の石井・ランシング協定と、列国との間で満州権益の国際的正当性を確認することに成功したのである。

米国による満州介入への動き

これまで述べてきたように、日本の満州権益は、国際法上に確固とした根拠を有する権益であり、かつまたわが国にとって国防上の「生命線」として重要視されたものであった。

ところがこの日本の満州権益は、米国が常に介入を狙い、そのために長い期間にわたって、繰り返し日本の勢力転覆を狙って介入を試みてきた地域でもあったのである。

ここに日米対決の根因があった。

なぜ米国は満州介入を狙ったのであろうか。

19世紀後半の米国は、テキサス、カリフォルニアなど西部諸州を次々と版図に加え、いわゆるフロンティア地帯を太平洋沿岸に到着させた。

その米国が内戦である南北南北戦争を経て、フロンティアの消滅を宣言したのは明治23(1890)年のことである。

かくして国内の開発を一応終えた米国は、次に太平洋に伸びていった。

日清戦争の4年後の明治31(1898)年には、スペインとの戦争(米西戦争)の結果、フィリピンを獲得した。

さらにこの年には、日本側の強固な抗議にもかかわらず、ハワイを併合している。

米国の発展のためには、他の列強にならって後進国を支配しなければならないというのが、当時の米国政策の基本にあったのである。

こうして太平洋を西進してきた米国が世界に目を向けていった時、フィリピンの次に目標とされたのは中国大陸であった。

その中国は、潜在的市場としての将来性の大きさが注目されていたのである。

ところが、米国が中国に目を向けた時、その中国もすでに英国を始めとしてヨーロッパの列強諸国が強固な足場を築いていたのである。

当時の米国は、こうした列強の中に伍して中国に進出するだけの力は未だ持ち得ていなかった。

このため中国における門戸開放、機会均等の原則を明治32(1899)年に宣言したもの、これは中国進出に立ち遅れた米国の願望の表明にしかすぎず、実際上、米国は中国問題に対しては何の発言権も有してはいなかった。

そこで、遅れて来た米国としては、「割り込み」を策するほかなかった。すなわち、まだ分割されざる地域を米国のものとするということである。

こうして中国介入の具体的目標として選ばれたのが、「満州」であった。

その理由としては、前述したように満州が中国において分割されざる唯一の地域であったこと、満州の気候・風土が米国中西部と類似しているため、米国の進出先として好都合と判断されたことなどが指摘されている。

|

こうした米国の立場からすると、米国の満州進出を妨げ、満州を独立しようとする恐れのある国は、抑圧せざるを得ない。

日露戦争における米国の立場の決定は、米国自身の国益を冷厳に計算した結果なのである。

すなわち、米国にとってまず阻止すべきは、世界の列強ロシアが満州を独占することだった。

ロシアが日本に勝った場合、満州が完全にロシア領になり、米国の介入の余地がなくなることは明らかであったからである。

米国の立場からすれば、ポーツマス講和会議において仲介の労をとったことは、米国自身の満州介入のためのワンステップだったのである。

それゆえ従来から満州に対して強い関心を持っていた米国の鉄道王ハリマンが、日露戦争直後、早速日本に南満州鉄道を合弁事業とするよう申し入れている。

このハリマンは、またさらに日本政府が日露戦争での軍費のために行った外国借款(しゃっかん)の返済に苦慮するであろうことを見越して、その買収を申し込んだりした。

勿論(もちろん)満州を再び列強角逐(かくちく)の地にしたのでは、多大の犠牲を払って日露戦争を戦ったことが無意味となるため、日本政府は最終的にこれを拒否し、米国の介入意図は失敗に終わったのである。

明治42(1909)年には、ノックス国務長官が、満州における日露協調体制を壊すために、満州諸鉄道の中立化を提案している。

この提案の狙いは、日露両国によって独占されていた満州における鉄道権益を喪失させ、米国も含めた国際管理に移行させようとしたものである。

またそれが無理な場合には、清朝発祥の地である満州で日本が勢力を伸ばすことを好まない清国をたきつけて日本側に対抗しての米資本による満鉄併行線の建設を計画した。

しかしながらいずれも、米国の主張より日本の立場を認めた列国の反対で失敗に終わったのである。

更に大正7(1918)年10月には、米国は、米国資本の大規模な中国進出の条件づくりを目ざして、中国政府に対する借款事業の独占を主目的とする新たな国際組織(銀行団の結集)を提唱したが、これもやはり失敗している。

米国によるわが国の満州権益の攻勢は、こうした直接介入以外にも、日本の満州権益を認め守る条約の否定・否認という形でも現れた。

例えば、ブライアン国務長官は、21箇条条約に対して不承認を宣言している。

そしてその一方では、日本権益を弱体化するための逆攻勢をかけてきたのである。

その最初の結実が、大正11(1921)年のワシントン会議の招集であった。

このワシントン会議の狙いは、明らかに日露戦争及び第1次大戦によって日本が築き上げた成果を米中連携のもとに否定してしまうことにあったと言ってよい。

会議における決定事項に次のようなものがあったからである。

| I、 | 日英同盟の廃棄 |

| II、 | 日本海軍の軍備制限 |

| III、 | 日本の満州における権益の存在を認めた石井=ランシング協定の破棄 |

これらは米国と中国政府とがいわば反日同盟を結び、それが外交的勝利をおさめたということを意味する。

米国の狙いは、「日本の中国における影響力のすべてを、一度に排除することは不可能なことであり、一枝ずつ徐々に折り捨てていかなければならない」(後の米国務省顧問・ホーンベック)にあった。

ワシントン会議は日米の「政治的決闘」の場であり、その勝利者となったのは米国であった。

昭和に入ると、米国は、満州の地方政権である張政権が親日から反日に転じて満鉄併行線建設に乗り出したのに乗じて、再び直接介入を開始した。

張作霖が日本軍の一部によって爆殺された後をついだその子、張学良は、米国資本の導入によって満鉄併行線を渤海湾まで引き、ついに渤海湾に面した葫蘆島(フールータオ)の築湾工事を米系資本で行ったのである。

これは米国が満州進出に成功したことを如実に示しているものであった。

この満鉄併行線建設と築港とは、それまで満鉄〜大連港という交通ルートでしか貿易できなかったのが、米系ルートで可能になるということを意味していたからである。

日本にとってはまさに死活問題となった。

しかもそれだけではなく、米国は、道路建設、航空、電力とその勢力範囲を広げていった。

こうした米国の行動が、やがて満州事変を引き起こすこととなったのである。

いわゆる日中戦争の発端についての認識は、この事実を抜きにすることは出来ない。

|

次のページへ |