|

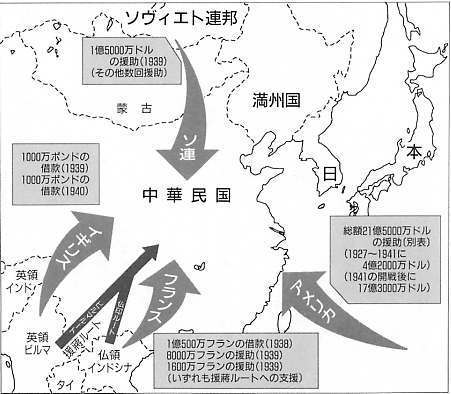

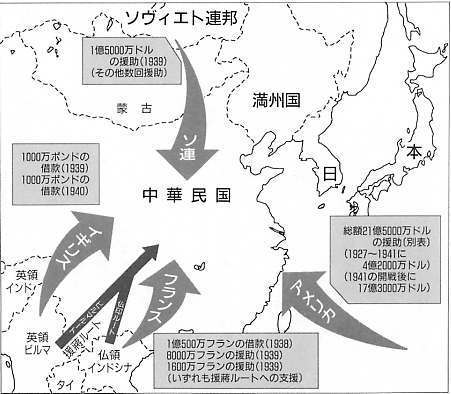

米英ソの中国支援と日本の北部仏印進駐

援蒋ルート遮断のための日本の戦い

これまで述べてきたごとく、日中両国の対立は、中国における排外ナショナリズムが日本を標的とし、国際的に承認された日本の権益に対する攻撃を繰り返したことにそもそもの原因があったが、それが単に日本の在中権益の回収を目指す排日運動の段階から、日中間の武力対決を目指す反日統一戦線の形成へと高揚していった背景には、明確に共産主義の影響があった。

かくして勃発した支那事変では、日本側は優位にことを進め、さらに早期和平を目指して活発な工作を行った。

にもかかわらず、支那事変がどろ沼化の様相を呈した理由の1つは、次の年表に掲げたごとき蒋政権に対する欧米諸国からの援助があったからである。

| 昭和12(1937)年 | 7月 | 盧溝橋事件勃発 |

| 10月 | ルーズベルト大統領、「不幸にも世界の無秩序という病気が広がっているようだ。身体の病気が広がりだしたら、社会はその健康を守るため病人を隔離するものだ」(「隔離演説」)として激しく日本を非難。 | |

| 昭和13(1938)年 | 4月 | フランスが、仏印のハノイからの鉄道を中国南部の南寧にまで延長するための借款1億5千万フランを供与する。(援蒋ルートへの支援) |

| 12月 | アメリカ、中国に対して桐油借款(とうゆしゃっかん)を供与。 | |

| 昭和14(1939)年 | 3月 | イギリス、中国の財政支援のため1千万ポンドの借款を供与。 |

| 6月 | ソ連、総額1億5千万ドルの援助。(ソ連は日本が中国大陸に釘付けとなり、対ソ攻撃が不可能になるよう、支那事変のどろ沼化を望んでいた。このためその後も何回か対中国援助を実施しているのみならず、ソ連空軍を密かに参戦させていた) | |

| 9月 | アメリカ輸出入銀行が中国国際貿易委員会に対して4千5百万ドルの資金援助を行う。 | |

| 11月 | ハル国務長官、ルーズベルト大統領に「中国が勝利しなければ、いかなる調整工作も、軍事力によって獲得された政治的、領土的利益に関して日本の合法性を認める結果をもたらすもので、アメリカ政府は中国紛争終結の努力をべきでない」と勧告する。 | |

| 12月 | フランス、鉄道輸送の便宜拡張のための8千万フランを出資。さらにハイフォン(ベトナムの港)からラオカイ(中国・ベトナム国境)間の新自動車建設のための1千6百万フランの援助を中国側に表明。(援蒋ルートへの支援) | |

| 昭和15(1940)年 | 6月 | 欧州大戦でのこの年5月に開始されたドイツ対フランス攻撃にフランスはたちまち屈し、6月16日にはペタン内閣がドイツに対して降伏を申し入れた。かかる欧州の新情勢を受けて、フランス領インドシナの植民地経営にあたってきた仏印総督が対日関係を好転させようとの狙いから、これまで日本側が再三遮断を要求してきたフランス領インドシナ(仏印)経由の援蒋ルート、すなわち仏印ルートの遮断を日本側に申し入れる。 |

| 7月 | ドイツの本土進撃を恐れていたイギリスもまた、日本との関係好転を狙って、中国南部の雲南省とビルマとを結ぶ援蒋ルート、いわゆるビルマルートに関して3ヶ月間遮断することで日本側と合意する。 | |

| 同月 | アメリカのハル国務長官は、英仏両国の援蒋ルートの遮断行為に対し、「アメリカ政府は世界中のあらゆる部分において商業の経路を開放しておくことを利益とするものである。もしかような閉鎖行為をなせば最近行われたインドシナの鉄道に対しての行為とともに、それは世界の商業に対する妨害であり、是認されることのない干渉をなすものである」と援蒋ルート閉鎖を批判。すなわち両ルートが遮断されることは、支那事変において中国側に大打撃となると共に対中貿易路の確保というアメリカの利益をも阻害することになるとしたのである。 | |

| 9月 | 日本軍が援蒋ルート遮断の確約が実行されるための監視を目的としてフランスとの協定に基づいて北部仏印に進駐。 | |

| 同月 | アメリカは、苦境に立つ中国側に対するてこ入れとして、2千5百万ドルの借款を供与する。日本に対しては鉄及びくず鉄の対日禁輸を決定する。 | |

| 10月 | イギリスは、アメリカが対日問題で強硬姿勢を示したことに力を得て、それまでの宥和(ゆうわ)から対決へとその姿勢を変え、ビルマの援蒋ルート再開を宣言する。 | |

| 12月 | アメリカ議会が、対中国1億ドル借款案を可決。 | |

| 同月 | イギリス、中国に1千万ポンドの借款を給与。 | |

| 昭和16(1941)年 | 2月 | アメリカ、P-40B戦闘機100機の対中国援助を決定。これにともなう装備・武器と弾薬150万発については、大統領命令でアメリカ陸軍基地から直接補給された。 |

| 4月 | アメリカのパウリー・インターコンチネンタル社社長が中国の間で航空機パイロットのアメリカ義勇団に関する契約を結び、259名のアメリカ空軍パイロットを中国に派遣する。 | |

| 5月 | ルーズベルト大統領、中国向けにトラック300台と約5千万ドルの軍事物資の供与を決定。 | |

| 7月 | アメリカ軍事顧問団の中国派遣とB-17、500機の中国援助を決定。 | |

| 同月 | 日本、南部仏印に進駐。アメリカ、これに対する対抗措置として日本の在米資産凍結及び石油の全面禁輸を決定。 | |

| 11月 | アメリカ、事実上満州を含む中国大陸からの日本の全面撤退を要求するハルノートを提出。 | |

| 12月 | 大東亜戦争勃発。 |

※以上に紹介してきたのは、米英仏ソ4国による中国支援の実態である。さらに付記すれば、中国の海外貿易関係の税金を徴収する税関所を海関というが、この業務は英国人によって管理されてきた。すなわちイギリスは、この税収を管理しここから収入の一部を中国政府に引渡してきた。蒋政権が中国沿岸部に対する支配力を失ってからも、海関を支配する英国は、それまでと同様税収を蒋政権に送金し、これによって蒋政権の財政を大きく支え続けたのである。これも我が国の立場からすれば、当然イギリスの援蒋行為と見なされ、日本側は再三抗議を行った。

|

盧溝橋事件は日中戦争の起点であると共に、対日戦争に立ち上がった中国を米英仏ソの4国が支援する体制を確立することともなった。

すなわちアメリカのモーゲンソー財務長官が「(ルーズベルト)大統領は蒋介石が対日抵抗継続を保証すれば対中国クレジット供与(借款供与)をしてもよいと述べた」と言明したごとく、4ヵ国の対中国援助は中国が対日戦争を継続することを条件に行われていたのである。

そして中国の抗日とそれを支援する4ヵ国、という大勢を維持していくために不可欠であったのが、中国の抗戦能力を維持するために戦略物資を援助するためのルート、すなわち援蒋ルートの確保であった。

そこで我が国が直面したのは、この援蒋ルートの遮断問題であった。

援蒋ルートには、フランス領インドシナを経由する仏印ルート、イギリス領ビルマを経由するビルマルート、ソ連が保持した西北ルートがあったが、日本が注目したのは前2者なかんずく鉄道によって大量の援蒋物資輸送を可能としていた仏印ルートである。

当初、我が国は、仏印ルートの中国側の要請である南寧を攻略することによって所期の目的を達しようとしたが、フランス側が道路輸送のための借款を中国側に供与するなどの抵抗を示したために、直接仏印側に輸送停止を迫らざるを得なくなった。

かくして我が国は、仏印との間で外交交渉を行い、協定に基づいて実行されたのが北部仏印進駐であった。

|

次のページへ |